Fachstelle zum Umgang mit sexualisierter Gewalt

Materialpool Schutzkonzeptentwicklung

„Schutzkonzepte entstehen durch ein Zusammenspiel aus Gegenwarts- und Vergangenheitsanalyse, strukturellen Veränderungen, Vereinbarungen und Absprachen innerhalb einer Einrichtung. Ein Schutzkonzept beinhaltet u. a. das Leitbild einer Einrichtung, einen Verhaltenskodex, Fortbildungen, Präventionsangebote, ein festgelegtes Beschwerdemanagement und Ansprechpartner*innen, an die man sich bei Verdacht wenden kann oder einen Notfallplan bei Verdacht auf (sexualisierte) Gewalt. Jedes dieser Elemente hat die Funktion, Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene vor (sexualisierter) Gewalt zu schützen und eine sichere Umgebung zu schaffen.“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2020)

Arbeitsmaterialien Auf dieser Seite finden Sie Arbeitsmaterialien zur Schutzkonzeptentwicklung und Maßnahmen zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Diese werden in den folgenden Monaten stetig erweitert.

Bei den Bausteinen orientiert sich die Landeskirche an den fachlichen Standards. Diese sind zusammengefasst in folgendem Spot: https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/initiative/schutzkonzepte-spot

Für das Schutzkonzept gibt es eine Vorlage, die an manchen Stellen noch nicht finalisiert ist. Sie können diese jedoch für ihr eigenes Schutzkonzept verwenden.

Arbeitspapiere/Vorlagen

Informationen für Entwicklungsprozess

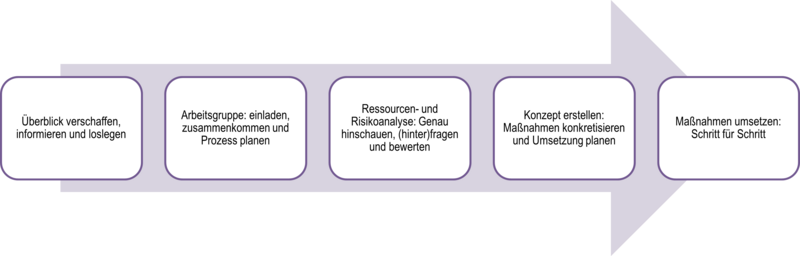

Für die Entwicklung von Schutzkonzepten in Kirchenbezirken, Kirchengemeinden und Einrichtung steht Ihnen im Folgenden Material zur Verfügung.

Die Übersicht über den Prozess gibt es als Worddokument.

Die Übersicht über alle Materialien können Sie hier einsehen.

A Risiko- und Ressourcenanalyse

Für die Durchführung der Risiko- und Ressourcenanalyse ist das folgende Material hilfreich. Bevor Sie mit der Analyse starten, sollten Sie im Team das Material sichten und ggf. die Fragen kürzen oder anpassen. Material, welches Sie bearbeiten können, liegt als Worddokument vor.

- A1 Anleitung für eine Risiko- und Ressourcenanalyse

- A 2 Memoskizze

- A3 Fragenkatalog - Checkliste

- A 4 Maßnahmeplanung

Risiko- und Ressourcenanalysen können immer wieder auch in kleineren Einheiten durchgeführt werden. Sie dienen der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von Schutzmaßnahmen. Eine Variante können Sie im Dokument A6 Variante Ressourcen- und Risikoanalyse einsehen.

Der Textbaustein A Ressourcen- und Risikoanalyse dient als Vorlage der Ergebnissicherung für Ihr individuelles Schutzkonzept.

Weiterführende Literatur:

Broschüre der EKD: Das Risiko kennen – vertrauen sichern. Kinder und Jugendliche Schützen: Risikoanalysen in der Arbeit von Kirchengemeinden

B Kultur und Haltung: Grundsatz

Für das Verständnis von "sexualisierter Gewalt" und der Haltungsentwicklung von Mitarbeitenden stehen folgende Materialien zur Verfügung:

- Begriffsdefinitionen

- Die Leitlinien zum sicheren Umgang mit Nähe und Distanz liegen als Kopiervorlage DinA4 faltbar zu A5 vor

Der Textbaustein B Kultur und Haltung dient der Diskussion und kann Grundlage für Ihre Einführung in das Schutzkonzept sein.

B1 Leitlinien zum sicheren Umgang mit Nähe und Distanz

C Ansprechpersonen

Für Kirchenbezirke/-gemeinden und kirchliche Einrichtungen gibt es einen Flyer mit den übergeordneten Ansprech- und Meldestellen. Eine Version mit der Möglichkeit eigene Ansprechpersonen und kooperierende Fachberatungsstellen einzufügen steht in Kürze ebenso zur Verfügung. Dies ist handschriftlich auch im Kontext der Schulung für Teilnehmende möglich.

Externe

Wo gibt es vor Ort Hilfe für Kinder und Jugendliche bei sexualisierter Gewalt? Wo können sich Fachkräfte extern beraten lassen?

Die Liste der Landeskoordinierungsstelle spezialisierter Fachberatungen umfasst aktuell 46 Beratungsstellen mit einem spezialisiertem Angebot zu sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend in Baden-Württemberg. Liste-Beratungsstellen-in-Baden-Wuerttemberg.pdf (lksf-bw.de)

Unabhängige Ansprechstelle mit anwaltlicher Erstberatung

Dr. jur. Karin Kellermann-Körber

Tübinger Straße 6

71088 Holzgerlingen

Tel. 07031 749517

eMail: rechtsanwaelte@kellermann-koerber.de

Zentrale Anlaufstelle.help

Unabhängige Information für Betroffene sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie.

Telefon: 0800 5040 112

E-Mail: zentrale@anlaufstelle.help

Internet: https://www.anlaufstelle.help/

Landeskirchlich

In der Fachstelle zum Umgang mit sexualisierter Gewalt können Sie sich an folgende Personen wenden:

Ansprechstelle

Ursula Kress

Beauftragte für Chancengleichheit - Leitung der Fachstelle zum Umgang mit sexualisierter Gewalt

- Tel./Fax: 0711 2149-572

- Mail:ursula.kress@elk-wue.de

Prävention

Koordinierung Prävention sexualisierter Gewalt

- Tel./Fax: 0711 2149-605

- Kontaktformular

Meldestelle

Meldestelle für sexualisierte Gewalt

Assistenz

Assistenz

- Tel./Fax: 0711 2149-571

- Kontaktformular

Handlungsplan - Meldepflicht

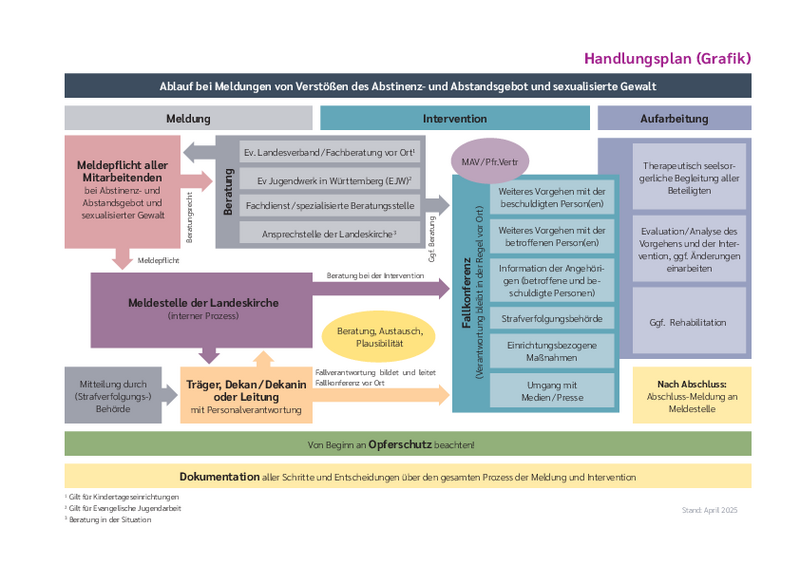

Übersichtsgrafik des Handlungsplans

Diese Grafik können Sie gerne in Ihr Schutzkonzept einbinden. Für die Einbindung gibt es ebenso eine Checkliste, welche die wichtigen Bereiche im Zusammenspiel mit der Intervention und Meldung für das Schutzkonzept vor Ort benennt.

Handlungsplan bei sexualisierter Gewalt und bei Verstößen gegen das Abstinenz- und Abstandsgebot

Der vorliegende Handlungsplan bei sexualisierter Gewalt und bei Verstößen gegen das Abstinenz- und Abstandsgebot nimmt die Pflicht des Hinschauens und Handelns auf und gibt einen Handlungsrahmen vor, wie diese Meldepflicht umgesetzt wird und wie im Verdachtsfall vorgegangen wird. Er ist Teil des landeskirchlichen Rahmenschutzkonzeptes und damit verbindlich für alle Dienststellen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Er ersetzt den Handlungsleitfaden von 2019 sowie den für das Pfarramt spezialisierten Handlungsplan von 2020.

Die Struktur bleibt: Eine Grafik zur Übersicht (siehe oben) und nachfolgend die farblich passende Tabelle zur Untergliederung der Prozessschritte, im Anhang weitere Erklärungen. Die Dokumentationsvorlagen sind aus dem Anhang herausgelöst und finden sich als Download im Wordformat weiter unten.

Der Handlungsplan als Download im PDF-Format

Vorlagen zur Dokumentation im Melde- und Interventionsprozess

Zur Dokumentation stehen folgende Vorlagen als Worddokument zur Verfügung:

- Für die Meldung bei der Meldestelle können im Vorfeld bekannte Informationen in den Dokumentationsbogen Meldestelle eingetragen werden. Ab voraussichtlich Juni 2025 wird es auch eine Möglichkeit der online-Meldung über die Homepage geben (siehe Seite 8 des Handlungsplans)

- Das Protokoll Interventionsteam dient der Dokumentation des aktuellen Stands in der Fallbearbeitung und hält vereinbarte Maßnahmen und Verantwortlichkeiten fest.

- Die Abschlussmeldung signalisiert der Meldestelle, dass der Fall abgeschlossen ist, alle Maßnahmen durchgeführt wurden. Sie ist Aufgabe der fallverantwortlichen Person

Optional stehen noch weitere Vorlagen zur Dokumentation zur Verfügung:

- Gesprächsdokumentation für Gespräche mit einzelnen Personen oder Gruppen

- Dokumentation über die Meldung nach § 47 SGB VIII an den KVJS für Kitas

Bitte beachten Sie, dass diese Vorlagen ggf. durch Änderungen in der Abfrage der EKD auch verändert werden können.

E präventive Personalverantwortung

Zur Personalverantwortung gehören einige Bestandteile von Schutzkonzepten, die durch das Gewaltschutzgesetz gesetzlich geregelt wurden. Die folgenden Akkordeons (Führungszeugnis, Selbstverpflichtung und Bewerbungsverfahren) beinhalten je nach Berufsgruppe die entsprechenden Formulare.

Für das Schutzkonzept können Sie die Maßnahmen mittels der Textvorlage E Personalverantwortung zusammenfassend darstellen.

In der Übersicht finden Sie alle Maßnahmen und Möglichkeiten zur Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt zu Beginn und während der Beschäftigung zusammengefasst.

In der Übersicht über Mitarbeitende (E1-2 Uebersicht Mitarbeitende) sind alle Berufsgruppen und ehrenamtliche Tätigkeiten aufgeführt, mit entsprechender verpflichtenden Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen, Selbstverpflichtungen und Selbstauskunftserklärung. Bei manchen Tätigkeiten/Berufsgruppen muss eine Prüfung nach Art, Intensität und Dauer erfolgen. Das Prüfschema dient der Unterstützung. Halten Sie die Ergebnisse im Schutzkonzept fest.

E2 Führungszeugnisse

Die Einsichtnahme in ein polizeiliches Führungszeugnis ist das einzige Präventionsinstrument zur Verhinderung der Anstellung von einschlägig vorbestraften Personen. Durch das Gewaltschutzgesetz der Landeskirche wurde im Arbeitsrechtsregelungsgesetz (ARRG) festgelegt, dass "Der Abschluss von Arbeits- oder Ausbildungsverträgen mit Mitarbeitenden, die wegen einer Straftat, die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zum Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, rechtskräftig verurteilt worden sind [...], nicht in Betracht [kommt] (§4 Abs. 2 ARRG).

Demnach gilt:

- Bei Einstellung nach KAO muss ein erweitertes Führungszeugnis von allen Personen vorgelegt werden.

- Die regelmäßige Einsichtnahme erfolgt spätestens nach fünf Jahren für die durch das Arbeitsrechtsregelungsgesetz geänderten und ergänzten Bestimmungen, insbesondere §§2, 3 der Anlage 1.1.3 KAO benannten Berufsgruppen. Eine differenzierte Auflistung befindet sich im Material E1-2 Übersicht Mitarbeitende.

Weitere Materialien für die Bearbeitung dieses Bausteins im Schutzkonzept:

- E2 Textbaustein Tätigkeitsverbot auch schon im Textbaustein E1 enthalten

- E2-3 Prozessbeschreibung Einsichtnahme in Führungszeugnisse

- E2-3-1Textbausteine Anschreiben Mitarbeitende zur Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse

- E2-3-2 Textbaustein Anforderung Antrag Führungszeugnis

- E2-3-3 Information zur Online-Beantragung

- E2-3-4 Dokumentation Einsichtnahmen

Für den Bereich des Ehrenamts gilt die Bewertung der ehrenamtlichen Tätigkeit nach Art, Intensität und Dauer des Kontaktes und der Möglichkeit zum Aufbau eines Abhängigkeitsverhältnisses. Dafür gibt es ein Prüfschema, welches Sie zur Bewertung nutzen können. Eine Orientierung kann auch die Bewertung der hauptamtlichen Tätigkeiten sein, siehe oben E1-2 Übersicht Mitarbeitende.

E4 Selbstverpflichtung und Selbstauskunftserklärung

Angestellte nach KAO

Mit der achten Änderung der KAO 2022 wurden die arbeitsrechtlichen Instrumente in die KAO eingefügt. Beachten Sie den §4 ARRG, der die notwendigen Maßnahmen auch schon vor Anstellungsbeginn beschreibt.

- Information zur Selbstverpflichtung und deren Inhalt

- Briefvorlage für Bestandsmitarbeitende

- Selbstauskunftserklärung für Angestellte nach KAO

- Selbstverpflichtung für Angestellte nach KAO

Pfarrpersonen und Kirchenbeamtinnen und -beamte

Entsprechende Änderungen im Dienstrecht ist über die EKD-Gewaltschutzrichtlinie im PfDG.EKD und KBG.EKD erfolgt.

- Selbstverpflichtung für Pfarrpersonen wird über das D3 entsprechend ausgegeben

- Selbstverpflichtung für Beamtinnen und Beamte wird entsprechend vom Dienstgeber ausgegeben

Ehrenamtliche

Für den Bereich der Ehrenamtlichen gibt es für die Jugendarbeit eine Selbstverpflichtung. Für alle anderen ehrenamtlichen Tätigkeitsfelder gibt es aktuell noch keine Vorlage, in den vorhandenen Schutzkonzepten finden sich allerdings Anregungen.

Sollten Sie die Selbstverpflichtung aus der KAO für den Ehrenamtsbereich nutzen, müssen Sie die Bezüge zur KAO entfernen.

F Schulungen und Fortbildungen (Schulungskonzept „Hinschauen – helfen – handeln“)

Schulungen und Sensibilisierungen sind ein wichtiger Teil im Schutzkonzept. Sie dienen der Vermittlung von Wissen über Ansprechpersonen und Standards, sowie der Haltungsentwicklung von Mitarbeitenden.

Die Evangelische Landeskirche hat maßgeblich an der Entwicklung des Schulungskonzeptes "hinschauen-helfen-handeln" auf Ebene der EKD und Diakonie Deutschland mitgewirkt. Die Standards sind in den Schutzkonzepten zu beachten. Bei eigenen Konzepten sind die Inhalte und Standards zu überprüfen.

- Information zum Schulungskonzept gibt es im PDF- Dokument (F3 Information Schulungskonzept das liegt auch als Worddatei vor)

- Ermittlung von Zeitressourcen von Multiplikator*innen

Das Web-Based-Training dient der Information aller Mitarbeitenden zum Umgang mit sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche. Sie finden weitere Informationen weiter unten.

Für die Nutzung des Schulungsmaterials ist die Teilnahme bei einer zweiteiligen, insgesamt vier-tägigen Schulung erforderlich.

Die nächsten Kurse sind:

► Kurs 10: 14.-15.10.2024 (1. Teil im Haus Birkach) und 28.-29.01.2025 (2. Teil im Bernhäuser Forst)

► Kurs 11: 14.-15.05.2025 (1. Teil) und 14.-15.07.2025 (2. Teil), jeweils im Haus Birkach

Die Anmeldung erfolgt über das Bildungsportal (Anbietersuche: Ev. Landeskirche in Württemberg - Fachstelle sexualisierte Gewalt).

F2 Web-Based-Training: Grundlagen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt

Das Web-Based-Training Grundlagen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt (WBT) wurde im Rahmen der Selbstverpflichtung als Erstinformation für Mitarbeitende entwickelt. Es ist als Selbstlern-Tool konzipiert und benötigt Anpassungen vor Ort im Einstellungsverfahren.

Das spezifische Schutzkonzept muss ergänzend zum WBT neuen Mitarbeitenden während der Einarbeitung vermittelt werden

In einer Information zum WBT (F2) sind alle Einsatzmöglichkeiten zusammengefasst.

Dieses WBT ersetzt nicht die notwendige Präsenzschulung für Personen, die mit schutzbedürftigen Minderjährigen und Erwachsenen, in der Seelsorge oder Beratung arbeiten!

Für die Information von Mitarbeitenden gibt es einen Textbaustein (F2-1 Textbaustein Anschreiben Mitarbeitende) mit allen notwendigen Informationen über den Zugang zum WBT.

Eine Anleitung, wie der Zugriff auf das WBT erfolgt ist im Dokument F2-0 enthalten.

Das WBT im Team oder Gremium nutzen

Neben der Nutzung als Selbstlern-Tool kann das WBT auch gemeinsam im Gremium oder dem Mitarbeitendenteam in Präsenz genutzt werden (Internetanbindung notwendig). Dafür gibt es ebenso einen Vorschlag (F2-2 WBT Idee Umsetzung im Gremium). Darin steht auch die Information, wie alle Teilnehmenden zu einer Bescheinigung kommen.

Für den Oberkirchenrat und die Evangelischen Regionalverwaltungen gibt es hier ein eigenes Vorgehen (F2-3 WBT Idee Umsetzung OKR).

Externe Anbieter von (eLearning-)Angeboten:

Für den Bereich Schule:

„Was ist los mit Jaron?“ vermittelt schulischen Beschäftigten Basiswissen zum Schutz von Schülerinnen und Schülern vor sexuellem Missbrauch. Die Fortbildung ist kostenlos und dauert ca. vier Stunden.

► https://www.was-ist-los-mit-jaron.de/

Schutzkonzepte im ehrenamtlichen Bereich:

Eine Online-Lernplattform zur Sensibilisierung für Gefährdungsfaktoren der (sexualisierten) Gewalt im ehrenamtlichen Kontext sowie zur Vermittlung praktischer Kompetenzen zur Umsetzung von Schutzkonzepten in verschiedenen ehrenamtlichen Bereichen. E-Learning, Projektlaufzeit 2021-2024 mit drei verschiedenen Angeboten:

► https://engagement-schutzkonzepte.elearning-kinderschutz.de/

Vertiefende Beschäftigung mit dem Thema für Fachkräfte auch im eLearning möglich:

Frühe Hilfen (Fachkräfte, die mit Säuglingen und Kleinkindern arbeiten – 0-3 Jahre):

► https://fruehehilfen-bw.de/login/index.php

eLearning Kinderschutz für Fachkräfte und Leitungen:

Das Projekt ECQAT soll Berufsgruppen, die in Kontakt zu sexuell missbrauchten und/oder multipel traumabelasteten Kindern stehen oder in Institutionen für den Schutz vor (sexueller) Traumatisierung Verantwortung tragen, eine Möglichkeit bieten, sich fundiert und bezogen auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisstand im Bereich der Traumapädagogik, Traumatherapie sowie institutioneller Schutzkonzepte und Gefährdungsanalysen fortzubilden.

Ergänzungen für Schutzkonzepte im Bereich Konfi-Arbeit

In einer Arbeitsgruppe wurden Empfehlungen für die Konfi-Arbeit (Konfi 3 und 7/8) gesammelt und diskutiert. Im PDF sind diese zusammengefasst und können als Diskussionsgrundlage für den Teil des Schutzkonzeptes zu Ihre Konfi-Arbeit vor Ort dienen.

Materialien zur Schutzkonzeptentwicklung - Empfehlungen für die Konfi-Arbeit (Konif3 und 7/8)

Ergänzungen für Schutzkonzepte für den Bereich der Kirchenmusik

Für den Bereich der Kirchenmusik hat das Amt für Kirchenmusik Spezifische Regeln und Verhaltensrichtlinien erarbeitet. Diese dienen der Ergänzung von Schutzkonzepten speziell für den kirchenmusikalischen Bereich.

Ev. Oberkirchenrat

Im Ev. Oberkirchenrat startet der Prozess der Entwicklung eines Schutzkonzeptes zur Prävention vor sexualisierter Gewalt, wie dies auch in allen Kirchenbezirken und Einrichtungen der Landeskirche durch das Kirchliches Gesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt (Gewaltschutzgesetz - GSG) aktuell geschieht.

Zu diesem Entwicklungsprozess gehören in einem ersten Schritt die Sichtung schon bestehender Regelungen, die zum Schutz und zur Bearbeitung von Vorfällen unterstützend sind, die Sensibilisierung von Mitarbeitenden sowie das Wissen um Gelegenheitstrukturen, die sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch in einer Organisation begünstigen.

Schon bestehende Vereinbarungen und Materialien finden Sie gesammelt an dieser Stelle:

- Die Dienstvereinbarung zur Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

- Die Broschüre: Für einen fairen und respektvollen Umgang miteinander

- Die Leitlinien zum sicheren Umgang mit Nähe und Distanz

- Die Anlage 1.1.3 zur KAO

- Die Selbstverpflichtung aus der KAO, anlog für Kirchenbeamt*innen und Pfarrer*innen

- Die Selbstauskunft aus der KAO

Es besteht die Möglichkeit das Web-Based-Training gemeinsam im Team zu absolvieren. Dafür gibt es einen Vorschlag, wie diese gemeinsam gelingen kann. Dabei ist u.a. auch das Ziel gemeinsam ins Gespräch zu kommen und Anregungen auch für das Schutzkonzept des Oberkirchenrates zu sammeln.

Der Vorschlag und das Vorgehen ist in einem Dokument zusammengefasst.